Александр Розенбаум: «Вернувшись из небытия, я понял: с прошлой жизнью надо заканчивать»

«Я помню, ДАВНО, УЧИЛИ МЕНЯ ОТЕЦ МОЙ И МАТЬ...»

— Моя жизненная позиция простая и незатейливая: мужчина должен быть мужчиной. И это ощущение даровано мне отцом. Мои родители — врачи: папа — уролог, мама — акушер-гинеколог. Простые доктора высшей категории, не отягощенные ни учеными степенями, ни профессорскими кафедрами, ни большими зарплатами. И во времена моего детства — да, впрочем, и сейчас ничего не изменилось — таким докторам для того, чтобы заработать элементарные деньги, надо было пахать на дежурствах с утра до вечера и с вечера до утра, чем и занимался мой отец. Ради того, чтобы дети не ходили оборванцами, чтобы дома был холодильник, пианино... Врачи в основном вкалывают на полторы ставки. На одну не работают, поскольку с этой зарплатой есть в доме нечего. А на две ставки работают крайне редко, так как тогда им покушать будет просто некогда, да и дома бывать практически не получается. Однако отец работал именно на две ставки... Из детства отчетливо сохранилось в памяти: я остаюсь дома с нянькой, а потом уже и сам за братом приглядываю, а папа и мама все время работают. И мне было понятно, что трудятся они очень тяжело — видел, насколько нелегко достается неворованное благополучие. Это сегодня запросто можно послать пациента на дорогущие анализы, которые никому не нужны, выручку разделить с сотрудниками лаборатории, а навар принести домой. Но раньше же все делалось бесплатно, да и совесть присутствовала у гораздо большего количества врачей...

В 52-м году оба мои родителя окончили в Ленинграде Первый медицинский институт имени академика Павлова, в котором потом учился и я, и по распределению их отправили на север Восточно-Казахстанской области, в городок Зыряновск. В то время, как известно, уже близилось «дело врачей», и евреи-вредители от медицины были бельмом на глазу у государства. А папа мой, Яков Шмарьевич, — фронтовик, орденоносец, секретарь парторганизации курса, имеющий диплом с отличием и персональный запрос с кафедры. Ну кого же еще распределять в Алтайский край, как не его? И он поехал с женой-однокурсницей, Софьей Семеновной — моей мамой, и со мной, годовалым. Работал там главным врачом больницы... Я убежден: те годы были самыми счастливыми в жизни моих родителей — там ведь собралось много ссыльных интеллигентов, и папа с мамой оказались в прекрасной компании молодых докторов. Ищущих, свободно мыслящих, занимающихся медициной без присмотра больших начальников. Да плюс еще им была предоставлена отдельная трехкомнатная квартира, о которой в Ленинграде они не могли и мечтать. Когда мы оттуда вернулись, опять стали жить в 16-метровой комнате в коммуналке, а к тому времени ведь уже родился мой брат... Вовка моложе меня на пять лет. Он тоже работал врачом и всю жизнь был для меня больше чем брат. В детстве, в отсутствие родителей, а они, как я уже говорил, отсутствовали постоянно, я сидел с ним, практически грудью вскармливал. Володя был мой любимый человек, единственный в мире, с кем я мог разговаривать на любые темы, от которого у меня не было секретов... Он ушел из жизни четыре года назад — из-за тяжелой болезни печени. Два месяца я боролся за его жизнь: показывал лучшим врачам, договаривался об операции в суперклинике, но все усилия оказались безрезультатными — не успели ему сделать пересадку печени... В последние дни я просто молил Володю: «Не уходи!» И все-таки он ушел. Для меня эта потеря — самая страшная в жизни...

— В детстве к вам применялись какие-то меры воспитания или вы совсем были предоставлены сами себе?

— Бывало, отец мог и выпороть. Ну не так, как на конюшне бичами пороли, а просто для лучшего усвоения вытягивал пару-тройку раз ремнем офицерским, который у него с войны остался. Я снимал штаны, он зажимал меня между колен, а мама отбивала любимого сына, закрывала грудью. Причем все поводы для этих воспитательных мер я помню очень хорошо. Первый раз взгрет был после того, как в момент, когда в комнате никого не было, стал зажигать свечи, в результате чего сжег елку, да еще и пол подпалил. Хорошо, нянька моя сумела потушить огонь. В другой раз, никого не предупредив, пришел домой из школы в девять вечера — играл с товарищем в Чапаева, с шашками мы с ним носились по дворам. А родители чуть с ума не сошли от ужаса, не зная, где меня искать. В третий раз одолжил у соседа рубль — а это были большие деньги — и поехал с другом в парк развлечений. Шикарно провели день — на всех аттракционах перекатались, мороженого наелись, воды газированной напились... А через пару дней сосед спросил у отца: «Когда же вы отдадите мне рубль, дядя Яша?» — «Какой рубль?» — «Ну как же, Саша одалживал...» Понятно, дело было не в том, что папа пожалел бы мне рубля, а в том, что я все сделал втихаря, да еще и не отдал долг... Короче, получал всегда по заслугам. Мама у меня по характеру — спокойная, а папа — очень вспыльчивый. Я весь в отца — тоже дико взрывной, но также быстро отходчивый. Отец никогда не держал на меня зла, и хотя мог вызвериться по-черному, но через минуту мы с ним уже целовались. Когда я подрос, ему, разумеется, тоже приходилось меня воспитывать, только, конечно, уже не ремнем — убеждением. Нет, я не был ни оторвой, ни бандюганом, не грабил ларьки и не воровал в магазинах конфеты, просто понемножку хулиганил. Ну а как в дворовой драке не поучаствовать? Или, играя в футбол, не разбить мячом оконное стекло? Или девчонку не прижать где-нибудь в темной подворотне? Это же положенные вещи для нормальных пацанов, обычные подростковые шалости — куда от них деться? Некоторым девочкам, кстати, это нравилось.

— А почему вы по примеру родителей решили получить профессию врача — сами же говорите: и не денежная она, и много сил, нервов отнимает?

— Я не хотел быть врачом. Меня тянуло к природе, к путешествиям, к миру животных. Мечтал стать геологом, зоологом, географом и планировал поступать в горный институт, но... Поскольку вырос среди медиков, ноги сами понесли меня в медицинский. Пришел туда и сдал экзамены на все пятерки. В общем-то учился я неплохо и, если б не валял дурака, сразу мог бы стать отличником. Но первые два года, как и все студенты, вырвавшиеся после школы на свободу, начал по полной вкушать ее вкус. Ничего особенного не вытворял, просто лоботрясничал, загуливал, любови-моркови крутил. Воля, одним словом, — компании, пивбары, девчонки, песни под гитару и, соответственно, проматывание лекций. А медицинский институт требует очень большого труда, там на шермачка ничего не сдашь. Ну и как итог раздолбайства — отчисление меня из вуза со второго курса. Пошел работать санитаром в отделение урологии. Вкалывал, правда, на совесть — и палаты убирал, и больных мыл-переносил, и утки им подавал... И ни капли не жалею об этой практике. Отсанитарил год, поумнел и восстановился в институте. Дошло, наконец, что без серьезных академических знаний человек в медицине будет только ремесленником, а не доктором.

А я все-таки хотел быть доктором. Так что после восстановления учился только на «четыре» и «пять».

— Что, интересно, вам сказали родители, когда узнали об изгнании сына из института?

— А что любой родитель может сказать своему недорослю, который вообще не понимает, что творит? Что для мальчиков на уме в 16—18 лет? Любовь — ах! Не хочу учиться, а хочу жениться! Естественно, и я не избежал пути Митрофанушки. А как же! Спать же с девочкой хотелось, а негде. Это сейчас запросто можно снять квартиру, а раньше ни фига. Значит, что делать? Надо жениться. Вот я и собирался. Спасибо маме, не дала. А потом уж и сам перегорел.

«ЛЮБИТЬ-ТАК ЛЮБИТЬ...»

— Когда же все-таки женились?

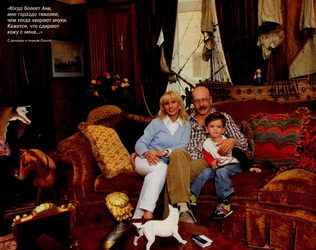

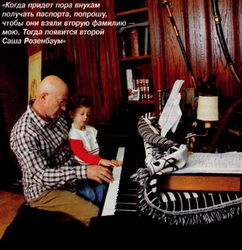

— На последнем курсе. И с этой женщиной, Еленой Викторовной Савшинской, мы живем в браке уже 33 года. Она тоже врач — рентгенолог. Встретились мы впервые в гостях у общей знакомой наших родителей, которая отмечала юбилей в большой квартире своих друзей. А у этих друзей была дочка Лена — очень красивая девочка, с которой я и познакомился, придя в этот дом с мамой и папой. Она была студенткой третьего курса нашего же медицинского института. На следующий день мы с ней пошли в кино, а вскоре и поженились. Не мешкая, можно сказать. (С улыбкой.) Я быстро беру крепости, не люблю рассусоливаться. Выпили, закусили, потанцевали, в кино сходили, на гитаре поиграли, песни попели, и все в порядке — пошли в загс. Видимо, пришла мне тогда пора всерьез задуматься о нормальной семейной жизни. Я к тому времени уже как-то остепенился и очень хотел ребенка. Кстати, исполнение моего желания не заставило себя ждать — Аня родилась через 9 месяцев после свадьбы. Я мечтал о дочке. У нас же в семье сплошные мужики: у отца — два брата, у меня тоже два брата — родной и двоюродный, так что от этого мужского окружения я просто озверел, уже в глазах рябило. Поэтому был абсолютно счастлив, когда узнал, что получилась девочка. Зато она подарила нам с женой двух пацанов — Дэвида и Сашку. Вот говорят, что внуков все любят больше, чем детей. А по-моему, это ерунда. Вы «торчите» от внуков больше — да, тут я согласен. Дедушки с бабушками берут внуков к себе или ходят к ним только за тем, чтобы получать удовольствие. Нам же не надо особо напрягаться — нет нужды постоянно воспитывать их, кормить, лечить, делать с ними уроки, переживать их проблемы. Этим всем занимаются их родители, если, конечно, они нормальные. А мы с внуками только доставляем радость друг другу. И поэтому, когда, например, болеет мой ребенок, мне лично гораздо больнее, чем когда хворают внуки. Да простят меня внучата, которых я очень люблю, но при болезнях дочки мне кажется, что снимают кожу с меня, потому что она — моя плоть и кровь, мое сердце, моя кожа. А для нее ее дети — ее кожа. И это, по-моему, нормально. Дэвиду сейчас 9 лет, а Саше — 4 года. У старшего явная склонность к изучению языков, что меня очень радует. Он уже — спасибо его отцу Тиберио — совершенно свободно говорит на венгерском. Я чуть с ума не сошел, узнав об этом, ведь это сложнейший язык. А у Сашки — я это вижу и прямо ноздрями чувствую — есть музыкальные способности. Очень любит дергать струны, бить клавиши, когда слышит живое пение, просто в восторг приходит, подпевает. Ни у Ани, ни у Дэвида никогда такого не было. Когда придет пора внукам получать паспорта, я попрошу, чтобы они взяли вторую фамилию — мою. У меня же девочка, а мне хочется, чтобы у нашей фамилии было продолжение. И если они согласятся, то появится второй Саша Розенбаум. Нет, не совсем так. Будет Александр Чаки-Розенбаум. А что, по-моему, красиво. И для сцены подойдет...

— А как вы восприняли желание дочери выйти замуж за иностранца, ведь трудно выпускать из гнезда своего ребенка, да еще к чужеземцу?

— Ну а как не выпустить, если она очень глубоко влюбилась? Познакомились они с Тиберио в Израиле, где я был на гастролях, а Аня (она окончила филологический факультет университета) поехала со мной за компанию. Пошла поплавать в бассейн, а там он — профессиональный пловец, работает спасателем. Увидели друг друга, обменялись несколькими фразами, и все — любовь! Что ж тут поделать? Хорошо, что Тиби оказался отличным парнем. И человек порядочный, и муж замечательный, и, главное, опора своей семьи, очень любит Аню и детей. А что еще нужно для счастья?.. По национальности Тиберио наполовину венгр, наполовину еврей родом из Румынии. Помимо родных языков — венгерского и румынского — свободно владеет английским, ивритом, немного немецким. Легко выучил русский и сейчас разговаривает на нем без всяких проблем. Полгода они пожили в Израиле, но Аня не выдержала там — она, как и я, очень-очень питерская. Пришлось зятю решиться на переезд.

«ЛЕЧИТЬ -ТАК ЛЕЧИТЬ...»

— Известно, что после окончания института вы почти 5 лет работали на «Скорой помощи» в качестве анестезиолога-реаниматолога. Ощущения того периода помните?

— Знаете, со временем с приобретением опыта привыкаешь к вызовам и, когда направляешься по указанному адресу, уже спокойно разговариваешь с бригадой о погоде, о ценах на базаре, анекдоты рассказываешь. А по первости... Едешь к человеку, упавшему на улице без сознания, и трясешься от страха: думаешь только о нем — перебираешь в голове, какие причины могли привести к обмороку, все медицинские книжки вспоминаешь. Приезжаешь, а там — алкаш. Просто нажрался и лег спать возле ларька... Но постепенно, с практикой, опыт нарабатывался.

— После ухода из медицины приходилось вспоминать навыки доктора?

— И не только вспоминать, но и применять их на практике — от порезов пальца до клинической смерти. Да-да, даже реанимацией занимался в самолете. Скажем, реально спас солиста Малого оперного театра Виктора Пишаева. Эта история была лет 15 тому назад, года два как его не стало. К счастью человека, ему стало плохо, когда самолет еще не взлетел. Я взял его, совершенно бездыханного, без сердцебиения, и начал «включать» сердце. Заводил, заводил и завел-таки! И уже ожившего передал Подоспевшей «Скорой помощи». А в полете, помнится, в течение шести часов выводил женщину из тяжелейшего гипертонического криза и помог тем самым «Аэрофлоту» не совершить аварийную посадку в чужой стране. А ведь это стоит очень больших денег и, соответственно, наносит компании серьезный материальный ущерб. (С улыбкой.) Однако я спас их от денежных вложений, за что меня на выходе благодарили всякими возвышенными словами и презентовали хороший коньяк. Но. знаете, я очень не люблю, когда начинают восклицать, охать и ахать: «Ах, он спас, ах, какой герой!» Глупо это. Надо кричать не о тех врачах, которые оказывают помощь, а о тех, кто проходит мимо упавшего на улице человека. И когда врач, тем более скоропомощник, тем более реаниматолог, пусть и не работающий по специальности, помогает людям, оказавшимся в экстремальной ситуации, — это норма. Я даже не о клятве Гиппократа говорю, это просто на уровне инстинкта происходит. А как может быть иначе? Однажды, это было в конце 80-х годов, я выступал с концертом во Владивостоке. Во время исполнения песни «Черный тюльпан» заметил, что в зале, в одной его точке, началась какая-то непонятная суета: люди поднялись со своих мест, оживленно жестикулируют, суетятся... Естественно, гитару отложил, спрыгнул со сцены и подошел к суетящимся зрителям. Вижу, женщина — в глубоком обмороке, с абсолютно бескровным лицом упала в проход, и никто из окружающих не знает, что делать. Разумеется, оказал необходимую помощь, и через несколько минут больную удалось откачать. Оказалось, что эта женщина совсем недавно похоронила своего единственного сына, который погиб в Афганистане. И на песне «Черный тюльпан» ее психика не выдержала, эмоции матери перехлестнули через край...

«СТРЕЛЯТЬ — ТАК СТРЕЛЯТЬ...»

— По военно-учетной медицинской специальности вы являетесь полковником запаса. При этом начиная с 1987 года по-бывали на всех войнах. Для артиста эстрады это несколько необычно. Или вы так не считаете?

— Не вижу здесь ничего странного. Во-первых, я абсолютно убежден в том, что в прошлой жизни был кадровым военным. Когда надеваю форму, чувствую себя в ней. как в домашнем халате. А во-вторых, на мой взгляд, музыкальная профессия не может быть препятствием к тому, чтобы находиться там, где идут боевые действия. Гитара в руке совсем не мешает мне при необходимости повесить на плечо оружие и поехать на любую заставу, прыгнуть в любой окоп. А специальная аппаратура, сценическая площадка для выступлений в тех местах мне не нужны. С гитарой попел, ну а если, не дай Бог, прихватило кого-то, опять же готов применить свои медицинские навыки. Всякое случалось на войне. И обстрелы были, и нападения, и бомбежки... Короче, находились приключения. К примеру, в Афганистане, на одной из застав. Кандагар вообще был не самым спокойным местечком, а та застава, на которую я поехал, и вовсе не предназначалась для «гостеваний», так как находилась прямо напротив «зеленки». Не знаете, наверное, что такое «зеленка»? Так называют лес, рощи, где удобно прятаться «духам». И вот прямо во время моего концерта начался обстрел, а за ним — бой, со всеми вытекающими последствиями. Пришлось выбираться оттуда под огнем, отстреливаясь, благо оружие мне, как офицеру запаса, давали.

— А что вами руководит в таких случаях? У вас есть жена, дочь, внуки, родители, вы занимаетесь совершенно другой профессией. Зачем вам сознательно подвергать жизнь смертельной опасности, это что — тяга к подвигам?

— (Усмехаясь.) Ну да, из серии: товарищ командир, боеприпасы кончились, разрешите совершить подвиг! Перестаньте, при чем тут подвиги?! 18-летних детей по призыву забирают в армию и отправляют на войну. Так? И это не какие-то чужие, а наши с вами дети — этим призывником ведь мог оказаться и ваш сын или брат. Конечно, сегодня легче отмазать своего ребенка от армии, но раньше такую возможность очень мало кто имел. То есть практически каждый мальчишка рисковал получить пулю в лоб. Ну и как, мог ли я отказать им во встрече со мной, если они этого хотели? Ведь, может, завтра, к великому горю, они эту песню уже не услышат... Но я горд тем, что никогда не был в горячих точках лишь артистом. Ни один «афганец» или «чеченец» не скажет, что Розенбаум приезжал только попеть, потому что я жил вместе с ребятами их жизнью, особенно в Афганистане: в палатках, в окопах — где придется. Передвигался в колоннах — с бронетранспортерами, с танками, летал самолетами, вертушками. А вокруг стреляли, гранаты мимо летали. Бывало, даешь концерт, вдруг рядом пара снарядов разрывается. Все сидят, слушают, будто ничего не произошло. Ну и я пою дальше. Это война, и иначе там быть не может.

— Но чувство страха вам знакомо?

— А как же. Не верьте никому, кто говорит, что ничего не боится. Чушь! Страх — это инстинкт, он неизбежно присущ человеку, я вам как доктор заявляю. А умение преодолевать его называется смелостью. Но есть еще смелость безрассудная, безбашенная — это уже из категории психиатрии, когда человек совершает геройство в состоянии невменяемости, в шоке. Однако и нормальный человек даже в самые страшные моменты жизни может страх свой подавить, если, например, сосредотачивается на каком-то деле.

«ГУЛЯТЬ — ТАК ГУЛЯТЬ...»

— Александр Яковлевич, известно, что однажды и вы оказались по части здоровья в крайне сложной ситуации. Рассказывают, что вам даже довелось пережить клиническую смерть и вроде произошла она на алкогольной почве. Так ли это?

— Ну да, было дело. В советское время, в стране тотального дефицита, чем люди могли отблагодарить артиста или врача? Только спиртным. Но если просто дарили — можно было и не пить, а когда после концерта зазывали в компании, то неудобно отказаться, да и не хотелось, по правде говоря... Вот тут-то и начинался керогаз. Мне кажется, все артисты через это проходили. Не знаю уж, кто как с этим справлялся, а у меня серьезные проблемы возникли. Конечно, я не превратился в законченного алкоголика, но был гулевым таким пацаном, который все время находился под кайфом. А мозги же иссушаются, когда человек постоянно живет в таком состоянии. В результате алкоголь начал сильно мешать работе. Я стал забывать на концертах слова песен, даже из «Вальса-бостона», представляете? Упала гастрольная деятельность, потому что администраторы опасались меня брать в поездки. «Да ну его, вдруг опять запьет», — говорили. Нет, в запои я никогда в жизни не уходил, но выпивал каждый день — здоровье-то было ломовое. Приезжал в город, меня встречали люди, с которыми мы начинали гулеванить, и после моего отъезда некоторым из них приходилось ложиться в больницу, а я преспокой-ненько ехал в другой город, где происходило то же самое... Но так не могло продолжаться до бесконечности. Наконец, организм не выдержал таких сумасшедших перегрузок, и во время моего пребывания в Австралии, в Сиднее, прямо в гостиничном номере у меня остановилось сердце. Да-да, произошла пресловутая клиническая смерть, которая длилась семь минут. К счастью, в тот момент вместе со мной был приятель, когда-то работавший фельдшером. Он моментально сориентировался, тут же вызвал «неотложку», а сам стал оказывать необходимую первую помощь. Врачи приехали очень быстро. Как мне потом рассказывали, три раза им пришлось меня дефибрилл ировать (Электрой м пул ьсная терапия при нарушениях сердечного ритма. — Прим. ред.), на четвертый все-таки остановившийся «мотор» удалось завести. Многие люди, оказавшиеся в подобной ситуации, говорят, что видели какие-то коридоры, ангелов... Я во время своей отключки никакой такой мистики не заметил, да, честно скажу, вообще ничего из того периода не помню. Только почему-то после этого случая очень долго боялся засыпать. Короче говоря, придя в себя, понял одно: это — знак Господа, который таким образом сказал мне: «Прекращай!» И пришло осознание: я же хочу успеть еще что-то сделать на этой земле — сберечь свою семью, поднять на ноги дочку, дождаться внуков, песни новые написать, в конце концов... А значит, с питьем надо завязывать. Он же мог забрать меня на тот свет, но не забрал, вернул. Почему? И мне стало ясно: либо я должен изменить свою жизнь, либо умру где-нибудь под забором, и обо мне через полгода забудут. Может, в 42 года это и увлекательная смерть, но она — для дураков. Не хотелось, чтобы на поминках говорили: «Да, неплохой был мужик, но — пьяница. Мы знали, что он так и кончит». В общем, осознал: надо с прежней жизнью завязывать и начинать жить нормально... Пьянство само по себе очень опасная штука — говорю с уверенностью, поскольку сам через это прошел. Раньше я тоже, как многие, думал: нет такой болезни — «алкоголизм», ее просто так, для острастки, придумали. А она совершенно точно есть и, если вовремя не остановиться, заканчивается всегда скверно — в худших случаях преступлениями и подзаборной смертью, в лучших — обрушением карьеры и разрушением семьи... Короче, хотя в больнице я и понял, к каким последствиям может привести моя алкогольная история, но самому справиться с проблемой было нелегко. Поэтому я очень благодарен за реальную поддержку и жене своей, и Белле Михайловне Купейной, которая уже давным-давно для меня не только продюсер и директор, но и настоящий друг. И особенно Иосифу Давыдовичу Кобзону, потому что именно он окончательно спод-виг меня на «завязку». Иосиф подошел к проблеме по-мужски — придумал ход, который как раз в тот момент был мне очень нужен. Предложил мужской спор — мол, смогу ли я на протяжении пяти лет не выпить вообще ни одного грамма, причем без всяких гипнозов и зашивок. И мы с ним при свидетелях ударили по рукам. Разумеется, пари было на серьезные деньги. Ну а на что спорить, не на конфетку" же?! Но дело было не в денежном выигрыше, для меня этот спор стал стимулом. Я пошел на него сознательно. И выиграл. Хотя один раз за пять лет все-таки нарушил условие и, когда пришло время нам с Кобзоном рассчитываться, честно ему в этом признался: «Иосиф, когда дочке исполнилось 18 лет. я все-таки выпил за ее здоровье». На что он сказал: «А я знал об этом, мне доложили. Но прощаю за то, что сказал правду». И отдал проспоренные деньги... Теперь, разумеется, вся эта пьяная история осталась в прошлом 16-летней давности. Не скажу, что сейчас я совсем не выпиваю — нет, еше очень даже могу, только уже четко понимаю, когда можно выпить, с кем и сколько. (С улыбкой погладив себя по голове.) Голова уж точно хорошо варит.

— А голову вы побрили в угоду моде?

— Наоборот, полагаю, что именно я стал законодателем этой моды, поскольку до меня в нашей стране никто этого не делал. А я, помнится, когда в 88-м году первый раз приехал с гастролями в Америку, насмотрелся там на черных баскетболистов — все, как один, бритые. И мне этот их вид жутко понравился. Оглядел я свою голову в зеркало — ни то ни се: здесь лысина, а здесь волосы растут... И решил побриться. Сразу после этого поехал на гастроли в Тбилиси и, помню, очень эффектно шел по проспекту Шота Руставели — вокруг все черноволосые головы, а среди них один мой белый бритый череп. Колоссальное было ощущение, совершенно убойное.

«ЛЕТАТЬ — ТАК ЛЕТАТЬ...»

— Александр Яковлевич, а с чего началось ваше гитарное творчество — с блатных песен?

— Ничего подобного. Я что — сын уголовника? Ну какое может быть блатное творчество у подростка из интеллигентной семьи? Чем занята голова нормальных мальчиков в детстве, куда уносит их полет фантазии? К девочкам и к подвигам. Где пацаны хотят проявить свою мужественность, которой у них еще нет? В любви и в военных действиях. Отсюда и мальчишечьи игры в войну. И в творчестве то же самое — любой паренек, если сочиняет что-то, будет писать о любви и о войне. Вот и во всех моих первых песнях только эти темы и муссируются. А одесский, так называемый блатной, репертуар появился в виде иллюстраций к капустникам, которые мы начали делать в институте. Помню, первая песня была: «Ах, если б знали вы, что за деликатесы нам подарили в «Метрополе» две принцессы! Ах, эти ночи, ночи, ночи, ночи, ночи... Вы ж не забудьте снять колечко, между прочим». И по залу ходил человек — такой, знаете ли, интеллигентный бандюган, который обирал публику. «Сэмэн, идите, подавайте телеграмму! Пардон, месье, мы потревожим вашу даму» — и он по ходу снимал у людей кольца, серьги и ожерелья. Очень весело было, и мне эта затея жутко понравилась. Я въехал в тему, разработал ее и с удовольствием в ней купался, можно даже сказать, роскошествовал в течение нескольких лет. Придумав образ Сэмэна, прекрасно чувствовал себя в его шкуре. Даже походка у меня изменилась... Первая кассета с этими песнями вышла в 82-м году, и копии в магнитофонных записях разошлись по стране за один месяц. И хотя сразу после этого были и «Утиная охота», и «Глухари», и «Старый конь», люди почему-то стали ассоциировать меня только с «Гоп-стопом». Еще очень долго люди видели во мне только Сэмэна. Я не обижался на них за это, просто было грустно и смешно. Ведь в то самое время, когда этот персонаж получал известность, я в большем количестве писал песни и о Ленинграде, и о любви, и рок-н-ролльные композиции сочинял. Ведь вообще-то по натуре своей я рок-музыкант.

— А что все-таки подвигло вас уйти из медицины на профессиональную эстраду?

— Много лет медицина была для меня главным делом жизни, а песенное творчество — так, хобби в свободное от работы время. Однако увлечение захватывало все больше, да и времени с учетом учащающихся самодеятельных концертов начало отнимать немерено. Наконец, мне стало очевидно, что сидеть одновременно на двух стульях, то есть совмещать два рода деятельности, будучи одновременно и врачом, и артистом, — невозможно, пришла пора выбора. Почему победила эстрада? Не знаю. Но уж точно не из-за жажды славы. Наверное, просто сложилось четкое внутреннее ощущение: мне есть что сказать своими песнями, и появилась потребность общаться с людьми именно посредством песен. И я устроился в Ленконцерт, где, кстати, в течение многих лет работал за мизерную зарплату в качестве безымянного автора-исполнителя.

— Интересно, а когда уже фамилия Розенбаум стала всем известна, сильных мира сего устраивал ваш репертуар или вас зажимали?

— Все начальники в своих черных «Волгах» слушали мои песни, но, как представители государства, не позволяли себе сознаться в этом и поощрять мое творчество не могли. Поэтому я постоянно был вызываем и на худсоветы, и в КГБ, и в райкомы партии. Не говоря уж о том, что в каждом городе на мои концерты приходили обкомовские работники. Их со сцены очень хорошо было видно — все зрители подпевают, хлопают, плачут, смеются, а этот сидит серьезный такой, пишет. После окончания, естественно, заходит ко мне и строго говорит; «Александр, не надо в нашем городе петь такие песни. Вот про 37-й год, например, и некоторые другие». Я спрашиваю: «Почему?» Он с нажимом: «Не надо, и все». «Секундочку, — говорю, — а вы кто такой?» — «Инструктор обкома (скажем) Сидоров». — «Пожалуйста, товарищ Сидоров, будьте любезны, изложите официально на бумаге тот факт, что вы запрещаете мне петь такие-то песни по таким-то причинам, и передайте этот документ в вышестоящие инстанции. Как только оттуда запретят — я на следующий день делать этого не буду». — «Ну нет, — замешкается, — я так вопрос не ставлю». — «Ну и всего вам хорошего!» А потому, что за свои слова я всегда отвечаю. Сейчас вон казаки у нас и в жизни, и на эстраде — уважаемые люди, а меня, повторяю, выгоняли из городов за песни про казачество. Споешь: «Только шашка казаку во степи подруга, только пуля казаку во степи жена...» — и тут же появляется официальное лицо и с понтом таким заявляет: «Прекратите, это же белогвар-дейщина!» Я говорю: «А «Учкудук, три колодца» можно петь? Но вдруг эта песня написана в честь басмачей?..» Короче, я нашел выход: всегда просил письменно изложить свои запреты, а поскольку это делать они все-таки побаивались — черт его знает, как там. наверху, отреагируют, — то просто быстренько сваливали. Хотя находились и такие, которые все-таки писали. Дома у меня на память хранится донос из Киева в компетентные органы. Эту депешу после моих киевских концертов в 80-х годах подписали профессора консерватории. И чего там только не намешано! Вплоть до того, что Розенбаум играть на гитаре вообще не умеет, бренчит только тремя аккордами. Ну все что угодно можно про меня сказать, но заявлять, что я не умею играть на гитаре?! Это уже за гранью, просто нереально, это все равно как вам сказать, что вы не умеете писать по-русски... Ну и дальше по полной: что песня о 37-м годе — антисоветчина, что «Бабий Яр» — сионистская пропаганда, а казачья тема — воспевание белогвардейства (как будто красного казачества быть не может). И так далее, и тому подобное...

— Александр Яковлевич, в октябре вы выступите в Центральном театре Российской армии с серией сольных концертов. Ваши выступления давно уже везде проходят с аншлагами, а любопытно — помните ли вы свое первое ощущение успеха, признания?

— В 82-м году я с концертами по линии клубов самодеятельной песни отправился в поселки Учкудук и Зарафшан Навоийской области. На вертолете мы прилетели в пустыню Кызылкум. Приземлились, огляделись: 28 верблюдов, 4 собаки. 3 молодых чабана, в представлении которых Бухара — столица мира, и вокруг — бескрайние пески. Пастухи подбежали к вертолету, и администратор, который меня возил, говорит им: «Познакомьтесь, это наш гость из Ленинграда, поэт и композитор Розенбаум». На что один из чабанов, счастливо заулыбавшись, сказал на ломаном русском: «Алесандр? У меня тэвой пэлёнка (кассета, значит) есть. Слюшаю. Харашо!» Это было сильнейшим потрясением, ведь тогда меня еще в стране никто толком не знал, я и на телевидении ни разу не появлялся. (Со смехом.) Вот в тот момент я понял, что стал знаменит.

Татьяна Зайцева

ТВ-программа 7, №38 14-20 сентября