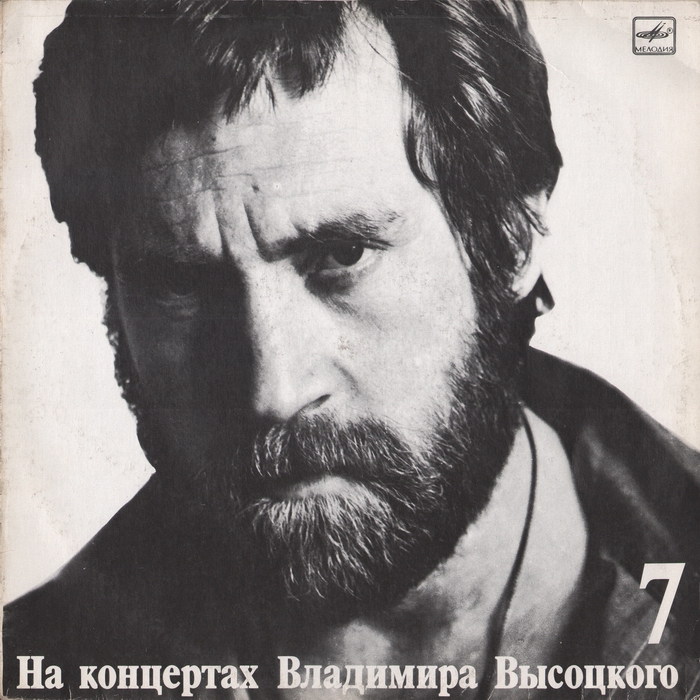

На концертах Владимира Высоцкого - серия пластинок

Седьмая пластинка

Код М60 48703 002, М60 48704

Запись 1977 г.

© «Мелодия» 1989

Музыка и слова: В. Высоцкий

Пение, гитара: В. Высоцкий

Составители серии: В. Абдулов, И. Шевцов

Реставратор: Т. Павлова

Редактор: В. Рыжиков

Художественное оформление: А. Рыбакова

Фото: В. Плотникова и А. Стернина

Фонограммы из коллекции К.Мустафиди

Автор аннотации на конверте - М. Рощин

Сторона 1 — 22.50

1. Большой Каретный

2. У меня гитара есть

3. Дайте собакам мяса

4. А люди все роптали и роптали

5. В Ленинграде-городе у Пяти углов

6. Гололед на земле, гололед

7. Камнем грусть висит на мне

8. Лежит камень в степи

9. Жил-был добрый дурачина-простофиля

10. Так оно и есть: словно встарь

11. Я верю в друзей

Сторона 2 — 25.25

1. В тот вечер я...

2. Копи!

3. Эй, шофер, вези в Бутырский хутор

4. Я однажды гулял по столице

5. Сегодня я с большой охотою

6. В наш тесный круг не каждый попадал

7. Я любил и женщин и проказы

8. За меня невеста отрыдает честно

9. Ты уехала на короткий срок

10. Все срока уже закончены

11. Всего лишь час дают на артобстрел

В пластинки 7 и 8 включены песни, никогда (или почти никогда) не исполнявшиеся автором в публичных концертах. Но, кроме публичных выступлений, у В. Высоцкого была счастливая возможность петь в кругу друзей, знакомых, а часто и малознакомых людей. Независимо от состава и количества слушателей степень самоотдачи, профессиональный уровень и артистизм Высоцкого превращали эти «домашние концерты» в событие не менее, а иногда и более значительное, чем публичные выступления. Исходя из этих соображений, мы собрали фрагменты таких концертов на нескольких последующих дисках серии.

От составителей.

. . .

«Но песня песнью все пребудет, - писал Блок, - в толпе все кто-нибудь поет...» И дальше: «Вот голову певца на блюде царю певица подает...» Моя мать, теперь уже покойная, простая русская женщина, коренная москвичка, еще когда жили мы все в одной комнате и набивались молодой своей компанией в эту комнату «погудеть», посидеть с девчонками или одни, и это еще даже не называлось тогда «завалиться на хату», - просто мы все любили друг друга, не могли расстаться, дружили упоительной, почти мальчишеской еще дружбой, - так вот, моя мать, Тарасовна, как мы все ее звали, сразу его выделила. Отметила, хотя все мы были каждый в особь, талантливые и острые, показавшие свои первые зубы и уже получившие по этим зубам, - а он-то был, помоложе, считай, пацан, ему еще надо было заявиться. Впрочем, нет, его приняли сразу, но у него, при его всегдашней скрытой деликатности и тонкости, был даже некоторый пиетет перед иными из нас, кто уже «держал банк». Так вот, мать его выделила и приняла сразу, услышала, поняла. Он таким, как она, безмужним, работящим, выволокшим на плечах войну и детей, настоявшимся с барахлом по рынкам, не гулявшим с майорами за чулки и тушенку - им и в подушку-то пореветь не было сил, - а вокруг все больше вскипала, побулькивала, чтобы кипеть потом ключом, мачеха-ложь, требовала восторга, требовала «выглядеть», шагать парадно со звонкой песней и барабаном, как научены они были комсомолом тридцатых годов и своею «Синею блузой»: «Мы синеблузники, мы профсоюзники, мы вся советская братва...» - вот таким он попадал, ударял сразу в самое сердце. Мы свет выключали, сидели в обнимку по углам, уходили на кухню, на лестницу, - вижу его с гитарой сидящим у матери в ногах, он поет, она слушает, бра на стенке горит, лампа, обернутая газетой. Мать то носом зашмыгает, прослезится над «жалостной песней», то захохочет и попросит повторить: «Как? Как?». И он опять споет, и раз, и два - пожалуйста: «Она ж хрипит, она же грязная, и глаз подбит, и ноги разные, всегда одета, как уборщица. - А мне плевать, мне очень хочется».

Трагедия его смерти окрасила теперь все по-иному, личность переходит с годами в образ, легенда лепит это т образ не совсем таким, каким были личность, творчество художника, лирический его герой или тем более роли, сыгранные в кино и театре, соединяются, напластовываются, - выходит новый, строгий, трагический, «поздний» Высоцкий. А ведь был он - сама веселость и легкость. Высоцкий был весел и легок московской особой легкостью, повадкой, манерой, юмором, все умел, ничего не боялся: идти, прыгнуть, догнать, отшить, сказать, врезать - хоть словом, хоть как. И все равно быть веселым, не злым, не подлым - и в драке, и в песне, и в подлестничной и в чердачной любви можно все равно быть благородным и сволочью, и всем это видно, и все это знают. А уж в своем-то дворе, в своей компании и подавно.

Наши же «старшие» учили нас «мужчинству»: не трусить, защищать слабого, платить первым, в крови стоять за друга, жалеть детишек и баб. Но пуще всего - беречь свою честь, держать марку, не подличать ни ради чего. Мы и сами были с усами, дети послевоенной Москвы, ее дворов, рынков, очередей, сугробов, двухсменных школ, бань, пивных, киношек, парков, набережных, коммуналок, метро, ночных трамваев, электричек и вокзалов - слепые нищие и мордастые инвалиды пели по вагонам уже не разрешенную «Прасковью» Исаковского: «А на груди его светилась медаль за город Будапешт». Ничто не возникает из ничего.

Была у нас школа, комсомол, неистовый патриотизм, - «Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!», - радио и газеты, песни, военное дело, великие праздники, на которые выходила вся Москва - «Утро красит нежным светом...», и мы бежали счастливые, в белых навыпуск воротничках. Но были двор и быт, безотцовщина, дрова в чулане и капуста в кадке, вечно мокрые ноги и коленки в заплатках. Мы кончали школу, а наши вчерашние однокашники, карманники, «щипачи и скосари», друзья дворовые, успевали вернуться с первой отсидки, цыкали по-блатному сквозь зубы, дарили «шалавам» чулки и пели лагерное, тоже балладное, тоже жалостливое: «Ты начальничек, ключик-чайничек, отпусти до дому...»

Так одна тема цеплялась за другую, одна выходила из другой - все было повязано войной. И все больше расходились ножницы: как поется по радио и пишется - и как есть на самом деле. Особенно слова линяли и блекли, отчуждались от живого языка: «хлеб» называли «хлебобулочными изделиями», «снег» - «снежным покровом», «сегодня» - «сегодняшним днем». А потом и пуще того: кривду - правдой, черное - белым. А еще немецкий пленный, вчерашний зверь с плаката, в обед на стройке пиликал на губной гармонике, и вдруг жалость брала: тоскует «фриц».

Высоцкий, а до него Окуджава и другие певцы вернули песне народную, исконную систему: сюжет. Нетрудно сделать малый литературный розыск и увидеть, что все известнейшие русские народные песни, то есть любимые народом и век с ним живущие, несмотря ни на что, - это песни, сочиненные поэтами. Но простого сюжета мало, - нужно, чтобы он был такой, один-единственный, который западает в душу и там навсегда остается. Если вложит певец в песню свою судьбу и свое сердце, тогда и выйдет настоящая песня. А в русской песне всегда боль и грусть, тревога и тоска. Мы много лет делали вид, что наша новая, советская жизнь напрочь избавляет человека если не от боли, то уж от грусти и тоски наверняка, и песни поэтому сочинялись преимущественно бодрые и радостные. Но они не ударяли по сердцу. Они ударяли по барабанным перепонкам. Не будем сегодня говорить, что у нас не было хороших песен - наоборот, были, и замечательные. Чего стоит «Священная война», которую так любил Высоцкий. Но потребность в песне душевной, в песне, говорящей «всю» правду, и вместе с тем в песне веселой или иронической была непомерно велика. Вот на такой спрос ответил Высоцкий. На народную потребность в песне, полностью искренней и полностью правдивой. По времени, по герою, по стилю, по простоте и сложности по музыке (мотиву), по слову. «Интеллигенция поет блатные песни», - скажет потом Евтушенко. Но это были уже не блатные, а вроде бы блатные песни, это уже была стилизация, искусство, Эзоп.

«Я московский озорной гуляка, по всему Тверскому околотку в переулках каждая собака знает мою легкую походку...» Их часто сравнивают, Есенина и Высоцкого, особенно теперь, после ранней смерти второго, - «Срок жизни увеличился, и, может быть, концы поэтов отодвинулись на время». Но мне кажется, все непохоже, хоть и тот пил, и этот пил, и жена, и известность, и судьба, слава, слухи, народная любовь и официальная критика. Нет, Есенин представляется в сравнении с Высоцким изысканным, почти рафинированным поэтом, сразу веришь в его цилиндр и перчатки. И жизнь у Есенина была еще сравнительно «мирная»: ругали, но издавали, били, но не унижали, не принимали, но признавали, спорили, но в открытую. В энциклопедиях писали: «кулацкий поэт». Но писали! Но издавали! Но ругали! Но не замалчивали же! Не молчали! Не делали вид, что такого поэта вообще нет!.. «Каждая собака» знала наизусть, все пели, изо всех окон звучал - дети, школьники, студенты, министры, генералы, секретари райкомов, все любили, а вид делали, что нет его. Не напечатали ни строчки, издали две пластинки. Кто виноват? Неужели никто? Конкретно?..

Сочетание реализма и серьезности приводит к отчаянию. Сочетание реализма и юмора - к сатире. Новое, «послекультовское» направление в литературе, кино, живописи, театре, музыке было борьбой реализма против псевдоромантического, искажающего жизнь искусства сороковых-пятидесятых. Больше невозможно было перекрашивать. Жизнь кричала: «Я вот такая!»...

...В скорбный для московского народа день похорон Высоцкого моя мать, которую я по разгильдяйству и в суматохе того дня не взял с собою в театр на панихиду, все хотела прорваться через кордоны, плакала, хлестала милиционеров букетом, кричала, чтобы пустили, что он ей родня. И вся его родня, вся Москва (за исключением немногих) кричала о нем в тот день, как о павшем сыне. Кликушества, идолопоклонства было и осталось много, но что теперь поделаешь: у немых, у лишившихся поющего горла и сердца своя благодарная песня, свои слезы.

Мне чудится: он сидит там, у матери в ногах, смеется, поет ей «Нинку».

М. РОЩИН

грампластинка (винил) (LP)

грампластинка (винил) (LP) грампластинка (винил) (LP)

грампластинка (винил) (LP)